以前「幼児期の言語学習について」という記事で、日本語の読み書きを教える時期について書きました。

5歳になるまで、日本語の読み書きを一切教えなかった。

ひらがなを識字するようになれば、絵本を読む際にも親の言葉と絵を見ながら想像をふくらませるよりも先に、文字を解読することに気持ちが行ってしまう。流れる景色を見る中でも常に看板の文字を追ってしまう。自由に絵を書くよりも、文字を書くことに気持ちが行ってしまう。

と考えつつも、実際には5歳になると同時に英語圏に引越してしまったので日本語の勉強も少し出遅れていたのですが、6歳になったこの夏についにひらがなの学習を始めました。

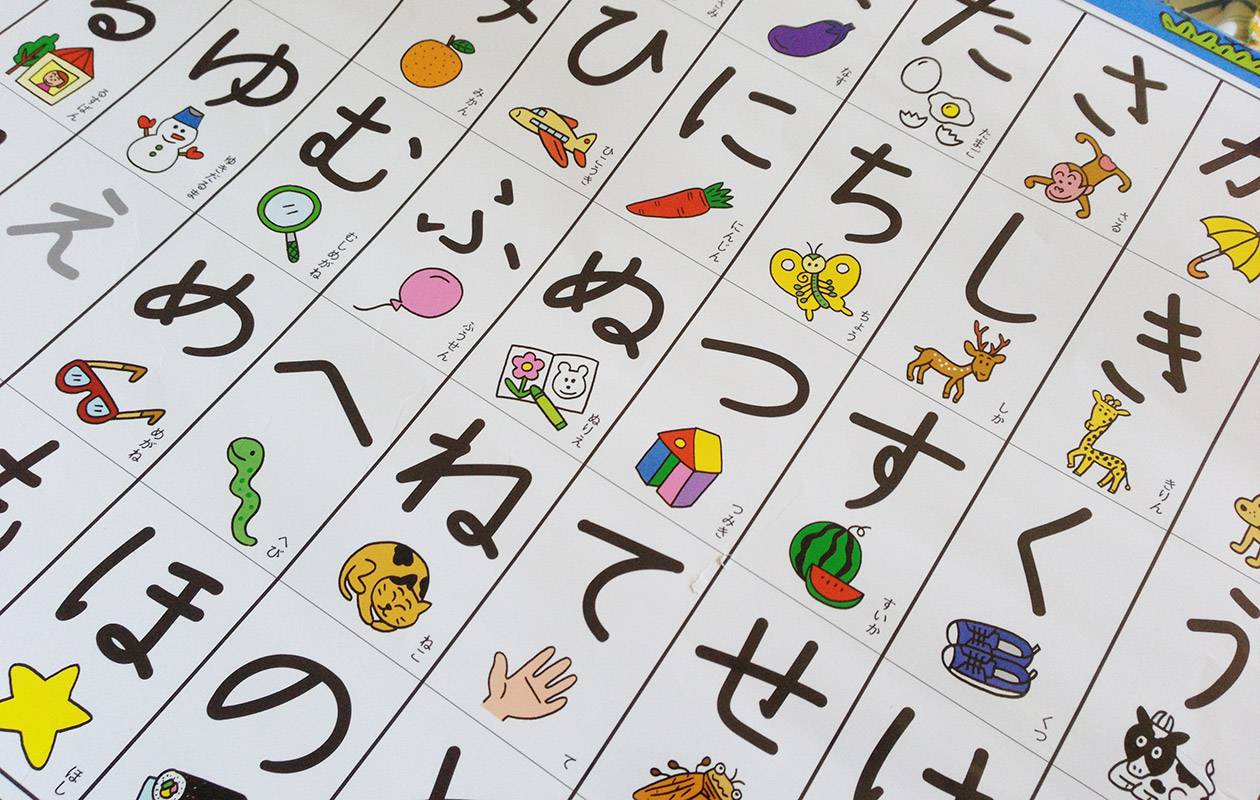

母が日本の小学校等で使うひらがな表を送ってくれたのが7月末。自分で興味を持ってひらがな表を見ながら「あいうえお…」と声に出したりしていました。

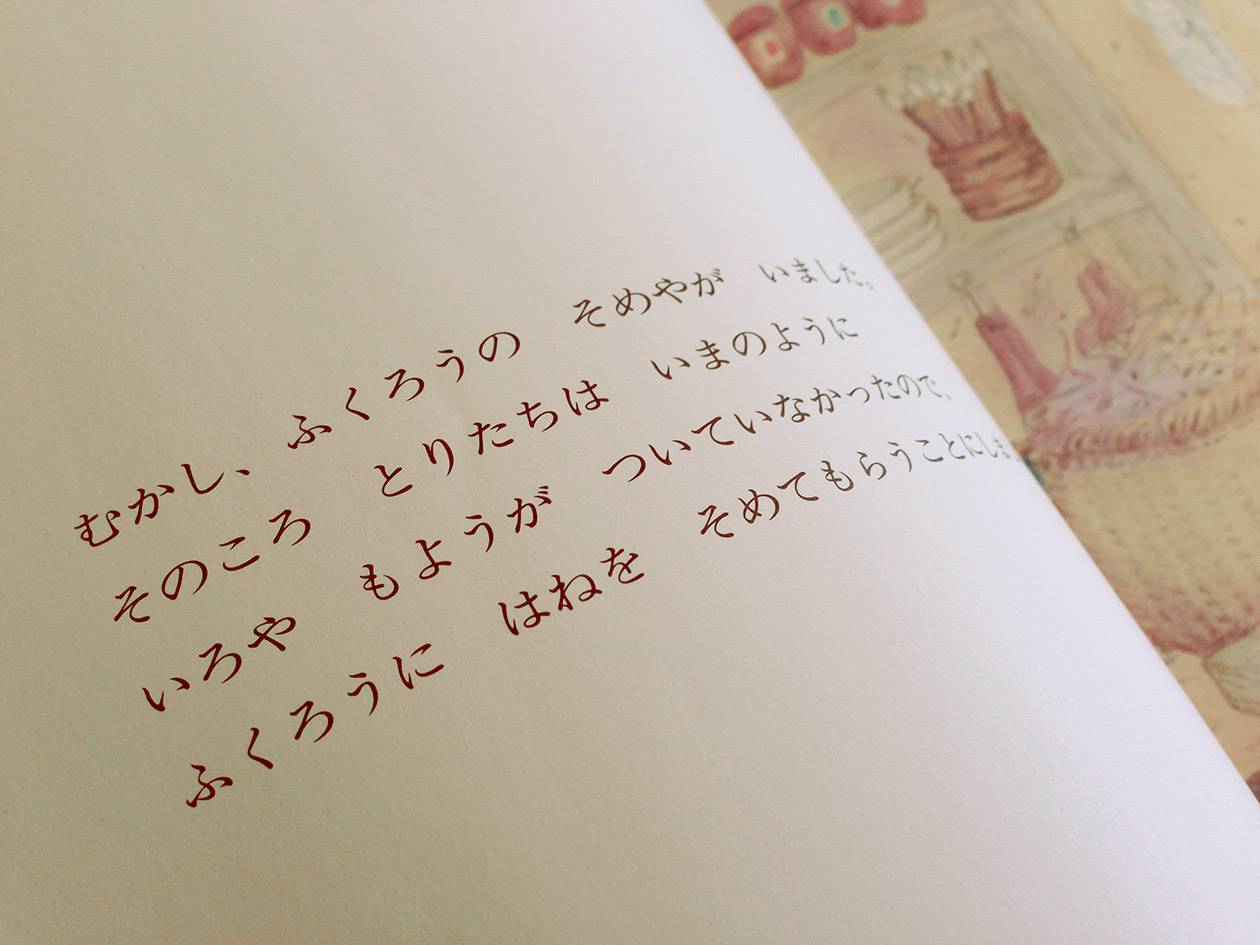

そして9月に入った先日、絵本を読みながらふと「これ全部ひらがなだから読めるんじゃない?」と聞いてみると、「うん」と言って読み始めました。

「ふ…、く…、ろ…、う…、の…、そ…、め…、や」

とてもゆっくり、1文字づつ発音して読むことができました。でも1つ1つは単なる音で、何を読んだのかは理解できていません。

なので「ふくろうのそめや、だって。」と一息で読んであげると、「あ、そうか!」と嬉しそう。

持っている絵本は全て何度も何度も読んで知っている内容なので、今まで親が読んでくれていた「ふくろうのそめや」がそうして書かれていることに初めて気付き、自分がそれを読んだことに対する喜びを感じているようでした。

そうして1文字づつ声にだし、1文節づつ一息で読んであげることを繰り返して、1ページ15分くらいかけて3日目くらいに1冊の絵本を自分で読み上げました。

「っ」がきたらどうなるか、「ゃゅょ」がきたらどうなるか、濁点が来たら…という所は最初は全く知りらずその度に聞いてきましたが、1冊の本を読み終える頃にはほぼ自分で読むことができるようになりました。

たぶんこの調子で2,3冊を読めば、すぐに大人と同じようにスラスラと読めるようになるのだと思います。

僕は1ヶ月前に初めてひらがな表を手に入れたばかりで、特に勉強らしきこともしていないのに、これだけ正確に読むことができるのをみて、改めて子どもの学習能力に驚かされました。

後でもすぐに覚えられること、今しか感じられないこと

もちろん6歳ならひらがなを読めるのは当然、というか遅すぎるくらいかもしれません。

前にFacebookで、どこかのお母さんが3歳の子がひらがなを完璧に習得している動画をアップしていました。そういう学習用のアンパンマンのおもちゃがあり、ひらがなを押すと光って発音されるそうで、それによってすぐに学習したそうです。

教えれば覚えるという5歳くらいまでの脳の柔らかさには、驚かさせるばかり。僕も3歳でそこまでできるその子を素直にすごいなと思いました。

でも、そういう良く出来る子をみんなに見せて発表するのは僕はとてもいいことだと思いますが、もし「うちももう3歳だから覚えさせなきゃ」とか「うちの子は遅れているんじゃ…」という思いに駆られることはとても無駄なことだと思います。

世の中にはあらゆる個性を持った人がいて、インターネットにより不必要なほどに全てを見知りしてしまうがゆえ、自分に劣等感を感じてしまう。もちろんそれを見て奮起して更に上を目指せる人はよいですが、全ての人がそうではありません。

まして、親が小学校にも上がっていない子どもの発達を周囲と比べることなどは全く不必要なことです。

前の記事にも書きましたがその時期にどんな体験を与えてあげるかを大切にすべきなのかなと改めて思いました。

何歳で文字を教えるかは自由ですが、どのみち必要な時期にすぐに覚えてしまうことなら、わざわざ3歳に機械を使ってまで教えなくても、何の問題もありません。その子がその時に興味を持つことを一番に大切にし、必要なことには優先順位をつけ、その年齢でどんな体験を与え、どの年齢で次のステップを与えてゆっくりと育てていけたらいいなと思います。

前回の記事はこちら:「幼児期の言語学習について」

今回の記事で出てきた本は、福音館書店 こどものとも年中向き 2008年3月号「ふくろうのそめや」です。

今回の記事で出てきた本は、福音館書店 こどものとも年中向き 2008年3月号「ふくろうのそめや」です。

むかしむかし鳥達はみな真っ白で、ふくろうの染め屋がそれぞれの鳥に似合う色を考え染めていき、今のような色とりどりの鳥になっていった、という楽しいお話です。